history

歴史・沿革

歴史

-

大同学園の起源

-

~1939年

下出義雄の信念

-

1939年~

忠孝一本、文武修練、自発実践

-

1941年~

太平洋戦争と学徒動員

-

1947年~

創立10周年記念

-

1959年~

伊勢湾台風

-

1961年~

地元産業界の強い要望に応える

-

1963年~

地元産業界の強い要望にさらに応える

-

1966年~

教育効果を高め、資質の向上を図る

-

1979年~

創立40周年記念

-

1991年~

情報化社会のニーズに対応

大同学園の起源

電力の祖、福沢桃介翁

福沢桃介

学園の源流を探ると、電力事業の祖であり一代の風雲児であった福沢桃介翁(福沢諭吉の養嗣子)にいたります。翁は現・大同特殊鋼株式会社を始め、いくつかの事業を手掛けた後、1909年名古屋電灯(後に東邦電力、現在の中部電力の母胎となる)に入って社長となり、立国の基礎は水力発電にあるとの信念から木曽水系の豊かな水力を利用した電源の開発に乗り出しました。

その後、1916年には木曽川の大規模な電源開発により発生した大量の電力を利用した事業を興すべきだとして(株)電気製鋼所を設立、1918年には木曽電気製鉄、1919年には大阪送電、そして1921年には大同電力㈱という電力界の王者ともいえる大電力会社を作りました。また、㈱電気製鋼所は1922年に大同電力製鉄部と合併して大同電気製鋼所(後に大同製鋼と社名変更)となります。

大同製鋼第4代社長の下出義雄が工業学校の設立を決意したことにより、大同学園の歴史がスタートしました。

1939

~1939年

下出義雄の信念

大同工業学校のはじまり

~1939年

大同工業学校校旗

校章は大同の大を図案化し、中に工業の工を入れました。材質は大同製鋼(株)のステンレス鋼で作られた高級なもので、生徒には無償で与えられ、卒業の時に学校へ返却する習慣でした。

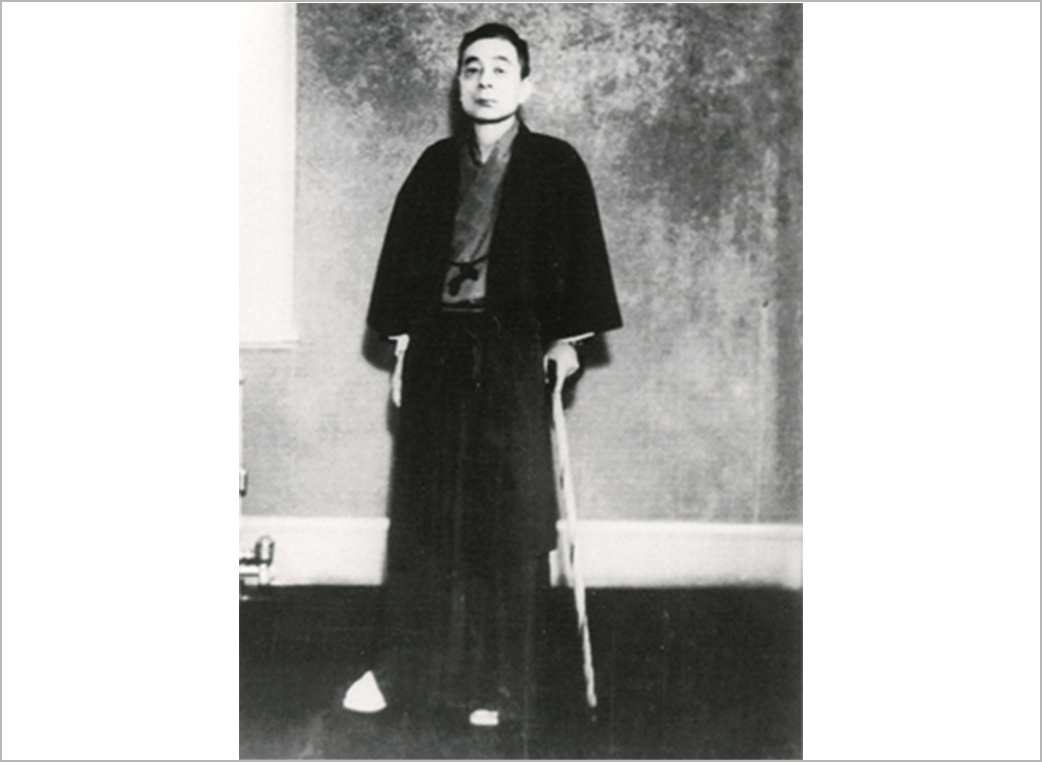

学校法人大同学園は、大同製鋼(株)(現在の大同特殊鋼株式会社)第 4 代社長下出義雄により1939年1月「財団法人大同工業教育財団」創設、4月「大同工業学校」開校に始まります。下出義雄は、(株)電気製鋼所初代社長下出民義の長男で、1917年に(株)電気製鋼所取締役に就任しました。

下出義雄は企業経営に携わるも、教育への情熱は盛んで、父に協力して1923年に東邦商業学校の設立にかかわりました。1931年に(株)大同電気製鋼所第4代社長に就任してからも教育に対する情熱はますます高まり、「私は今まで物を生産することに全力を注いできたが、これからは技術者を養成して社会、国家に貢献したい」との信念のもと、工業学校設立を決意しました。

1938年10月の大同製鋼(株)定期株主総会で、工業学校設立に関する寄附行為について承認を得て、同年11月文部省(現在の文部科学省)に申請し、1939年1月に「財団法人大同工業教育財団」が設立されました。

下出義雄は理事長に就任し、専務理事に前東北帝国大学助教授の経験のある大同製鋼(株)常務取締役であった錦織清治が就任、理事には大同製鋼(株)教育顧問であった前名古屋市教育部長坂本暢、名古屋高等工業学校長土屋純一、大同製鋼(株)副社長川崎舎恒三、同常務取締役中村秀夫、同野村健彦、同高木益弥等が決定し、日常業務については大同製鋼(株)考査課が直接担当することになりました。

同月、「大同工業学校」の設置認可を経て、同年4月に甲種工業学校として開校しました。

校章は大同の大を図案化し、中に工業の工を入れました。材質は大同製鋼(株)のステンレス鋼で作られた高級なもので、生徒には無償で与えられ、卒業の時に学校へ返却する習慣でした。

1939

1939年~

忠孝一本、文武修練、自発実践

大同工業学校の実習教育

1939年~

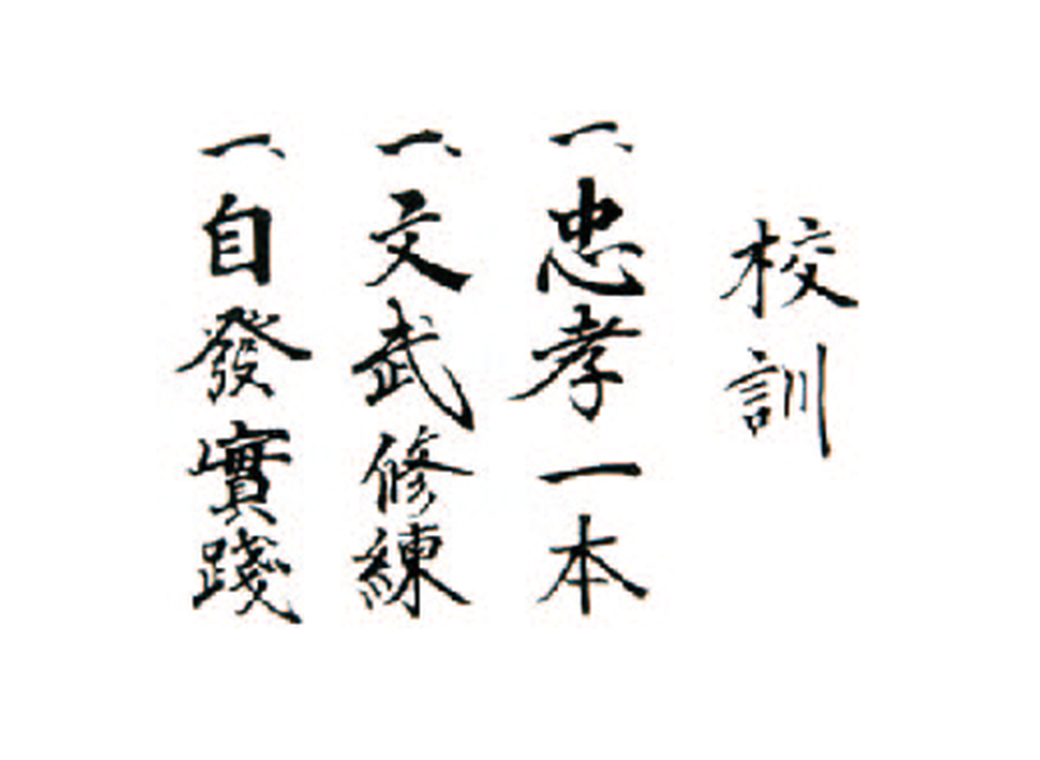

大同工業学校校訓

1939年4月に開校した大同工業学校は、倉敷工業学校から菅毅郎を校長に迎え、4月1日名古屋市南区道徳新町棧橋倉庫(株)の空室を仮校舎として動き出しました。このとき、入学試験と入学式は現名古屋工業大学(前名古屋高等工業学校)で行い、小卒5年制の第一本科に機械科55名、金属材料科55名を入学許可しましたが、応募者は各科とも6倍という盛況ぶりでした。

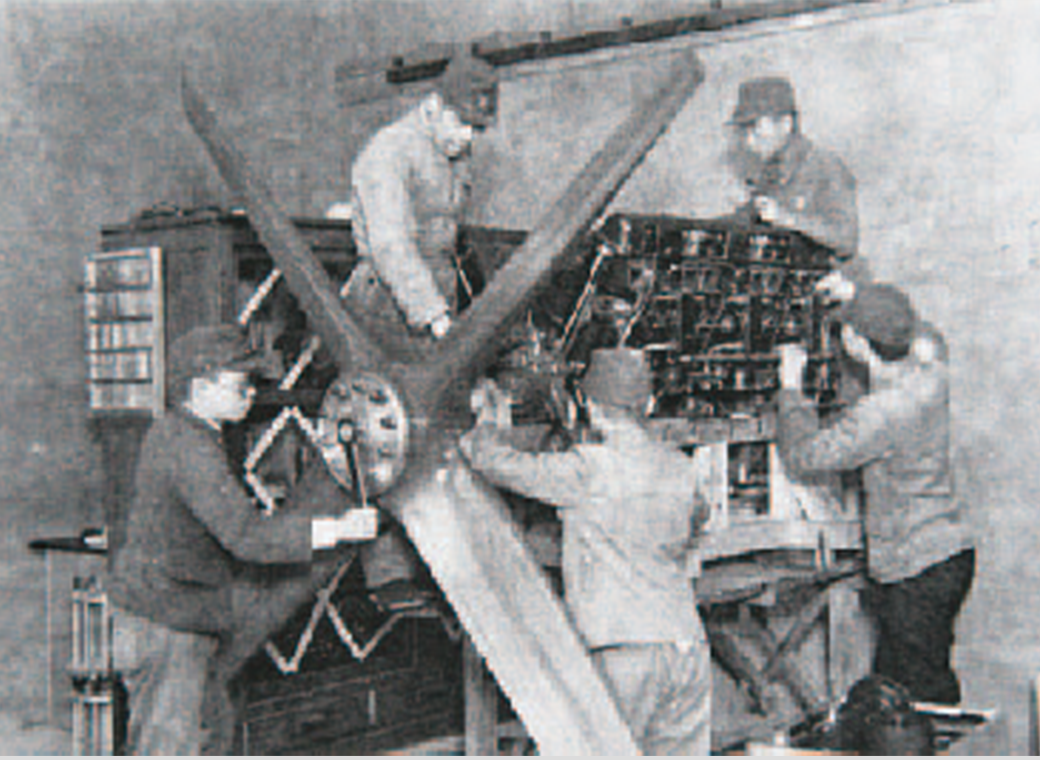

同年9月には道徳新町5丁目48番地に新校舎に移転しました。また、高小卒4年制の第二本科に機械科50名、内燃機関科50名を置き、午後5時から9時まで勤労青年のために教育を行いました。翌年には実習工場も完成しました。木型、仕上、鍛造、鋳造、内燃機関等の各実習場ができ、定性分析、材料実験室、鉱物標本室、製図室、機材倉庫、治金実習室等も完備し、実習が活発に行われ、全国から毎日のように見学者が絶えませんでした。中でも、内燃機関実習室の三菱航空機(株)寄贈の航空機エンジンが異彩を放っていました。

校訓は忠孝一本、文武修練、自発実践、でした。講堂に全員集合し、座禅を組み両手を合わせて上下に振りながら校訓を唱えました。毎月第1月曜日には、熱田神宮前に集合し参拝の後徒歩で学校まで行進しました。

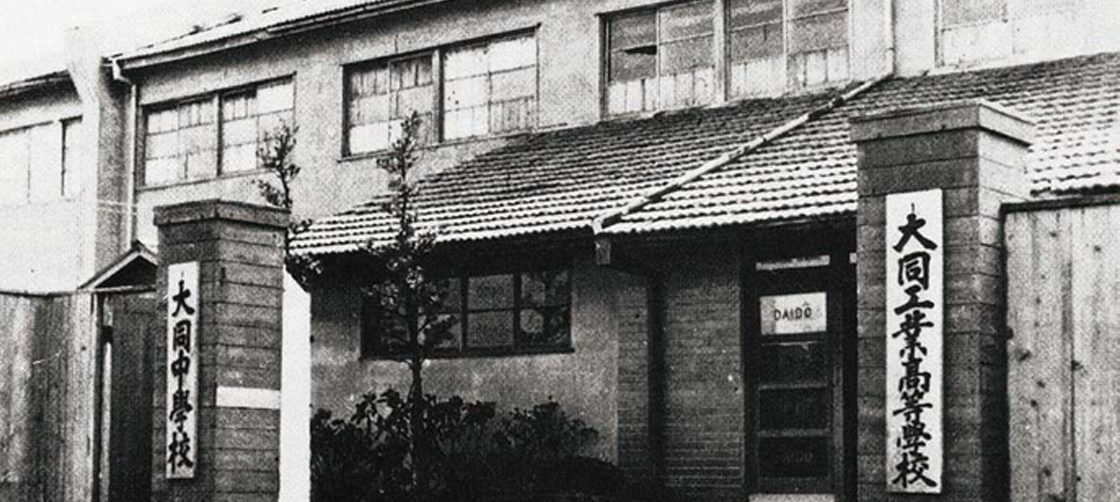

道徳校舎

航空機エンジン

1941

1941年~

太平洋戦争と学徒動員

大同工業学校の教育を紡ぐ

1941年~

第1期卒業記念写真帳

1941年頃から内外の状勢が次第に逼迫し、学校教育の面でも軍事教練に熱が入りました。1942年には第二本科の卒業式が繰り上げて行われることになり、この頃から軍需品増産のための要員を確保する学徒勤労動員が強化され、大同工業学校でも学校報国隊を組織し勉学の傍らよく食糧増産のため、知多郡内海、野間方面に出勤して奉仕しました。また、上級生は小牧飛行場の拡張工事や柴田の高射砲陣地の構築に参加しました。

第一本科一期生は1943年12月に繰り上げて卒業式が行われ、多くは学徒動員で各工場に配属されましたが、1割の生徒は名古屋工業専門学校、県立愛知工業専門学校(共に現在の名古屋工業大学)等の官公立の専門学校に進学し、当時の生徒の優秀さを物語っています。

その後、1945年5月17日の空襲で、学校の諸設備は一つ残さず烏有に帰してしまいましたが、学校本部は近くの森川歯科医院2階を借りて事務をとり、6月には元熱田中学校の一部を借りて移転しました。終戦を迎え、翌年4月の新学期からは、さらに東邦商業学校の仮校舎へ移り、1947年4月に南区白水町19番地の大同製鋼(株)至誠寮に移転してようやく通常授業が出来るように戻りました。

本校のこうした教育の堅実さが社会に高く評価されたのか、入学志願者は相当だったようです。

1947

1947年~

創立10周年記念

新制工業高校のはじまり

1947年~

大同工業高等学校と大同中学校

1947年3月3日教育基本法と学校教育法が公布され、6・3・3制が発足し日本の学校体系は根本的に改革されました。学制改革に伴い大同工業学校でも同年4月1日付で大同工業学校併設大同中学校を発足し、在来の2・3年生を収容しました。1948年4月には大同工業学校は全日制、定時制両課程ともに機械科、電気科、普通科の3科を置き、定時制にはさらに金属科を併設しました。同時に、校名を大同工業高等学校へ改称し、校旗を作りました。1949年秋には創立10周年記念式典が挙げられ、現在の校歌「煙の都」が制定され、実習工場には機械、仕上げ、板金、鋳造、鍛造等の諸設備が完成し、各クラブ研究室等着々と工事が進捗しました。

同年12月20日専務理事錦織清治(後の初代学長)が理事長に就任しました。

また、1951年3月に財団法人を学校法人大同製鋼奨学学園へ変更しました。

1959

1959年~

伊勢湾台風

「愛と力の筏」像と表彰

1959年~

愛と力の筏

大同工高生徒隊

1959年9月26日猛威をふるった伊勢湾台風により、学園付近一帯は高潮と堤防の決壊によって巨大な木材が殺到しました。学園は南区役所の一室を借りて臨時災害対策本部を設け、被害を免れた先生や生徒の連絡や校内に残った宿直の先生との連絡に成功しました。早速被害者救援の方針を検討し、まず職員、生徒の安否を確認することと、これに救援の手を差し延べると共に学校を守ることが決定し、直ちに教職員を中心に生徒隊の力強い活躍が開始されました。

「大同工高生徒隊」と大書された旗を立てた急造の筏が日夜の別無く活動し、校内避難民のための救援物資を運び、医療班は病人や負傷者を病院に運んだり、また屋上に取り残された付近住民の交通機関の役を果たしました。悪条件の積み重なった中で職員も生徒もこれを跳ね返し、救援作業に邁進し続けました。その大同工高生徒隊の砕身の活躍は付近住民の感謝の的となり、諸新聞にも報道されました。中部日本災害対策本部長、桑原愛知県知事から本校に対して表彰状が送られ、翌年3月8日には岸内閣総理大臣からも「抜群の功労」として表彰されるに至りました。

この生徒全員、若い力が苦難と闘っている純真な姿を長く伝え、彼らの善行を顕彰し感謝の気持ちを表すとともに後進の鼓舞激励に資するため、「愛と力の筏」像を東京芸術大学鋳造部の西大田氏に鋳造していただきました。

1961

1961年~

地元産業界の強い要望に応える

大同工業短期大学の誕生

1961年~

大同工業短期大学開学式

当時の産業経済界においては、技術革新を中心としてその成長発展は目覚ましいものがあり、経済高度成長・国民所得倍増の国策によりさらにその勢いは拍車をかけられていました。東海地方においても伊勢湾臨海工業地帯の造成開発を中核として、その産業構造も大改変が加えられ重化学工業はまさに画期的発展の段階に入ろうとしていました。そのため、所要技術者の不足は甚だしく、各産業界ともその確保に苦慮されつつある実情でした。

そういった時代の中で、1961年7月10日、従来の学校法人大同製鋼奨学学園の名称を現在の学校法人大同学園と改称し、地元産業界の強い要望に応え、学園の発展を期するため、工業短期大学の設立を計画しました。同年9月30日、錦織清治が学長に就任、中部日本放送株式会社社長佐々部晩穂、中部電力株式会社取締役会長井上五郎、東海製鐵株式会社取締役伊藤隆吉、名古屋市立科学館長清水勤二の諸氏を理事に委嘱し、認可を申請しました。

これに伴い施設設備の充実のために各方面から多額の金品のご寄付を頂き、出発することができました。1962年4月1日に開学し、機械工学科68名と関係各会社からの委託学生15名の入学を許可しました。

ご寄付を頂いた法人

- 大同製鋼株式会社(現大同特殊鋼株式会社)

- 矢作製鉄株式会社

- 中部電力株式会社

- 株式会社大同機械製作所(現大同マシナリー株式会社)

- 名古屋鉄道株式会社

- 東邦瓦斯株式会社(東邦ガス株式会社)

- 東海製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社名古屋製鉄所)

- 東亜合成化学工業株式会社(現東亞合成株式会社)

- 東海銀行株式会社(現株式会社三菱UFJ銀行)

- 株式会社松坂屋

- 新東工業株式会社

- 日本発条株式会社

- 富士バルブ株式会社(現フジオーゼックス株式会社)

- 東海電極製造株式会社(現東海カーボン株式会社)

- 岡谷鋼機株式会社

- 大同メタル工業株式会社

- 日本陶器株式会社

- 桜井興産株式会社

- 片山工業株式会社

- 鈴秀工業株式会社

- 東海プライウッド株式会社

- 株式会社呉造船所

- 愛知時計電機株式会社

- 株式会社颯波鉄工所(現株式会社サッパボイラ)

- 日本碍子株式会社

- 前田鉄工所株式会社

- 石川島播磨重工業株式会社名古屋造船所(現株式会社IHI)

- オーバル機器工業株式会社(現株式会社オーバル)

- 愛知マツダ株式会社

- 株式会社朱花製作所

- 株式会社高岳製作所(現株式会社東光高岳)

1963

1963年~

地元産業界の強い要望にさらに応える

大同工業大学へ発展

1963年~

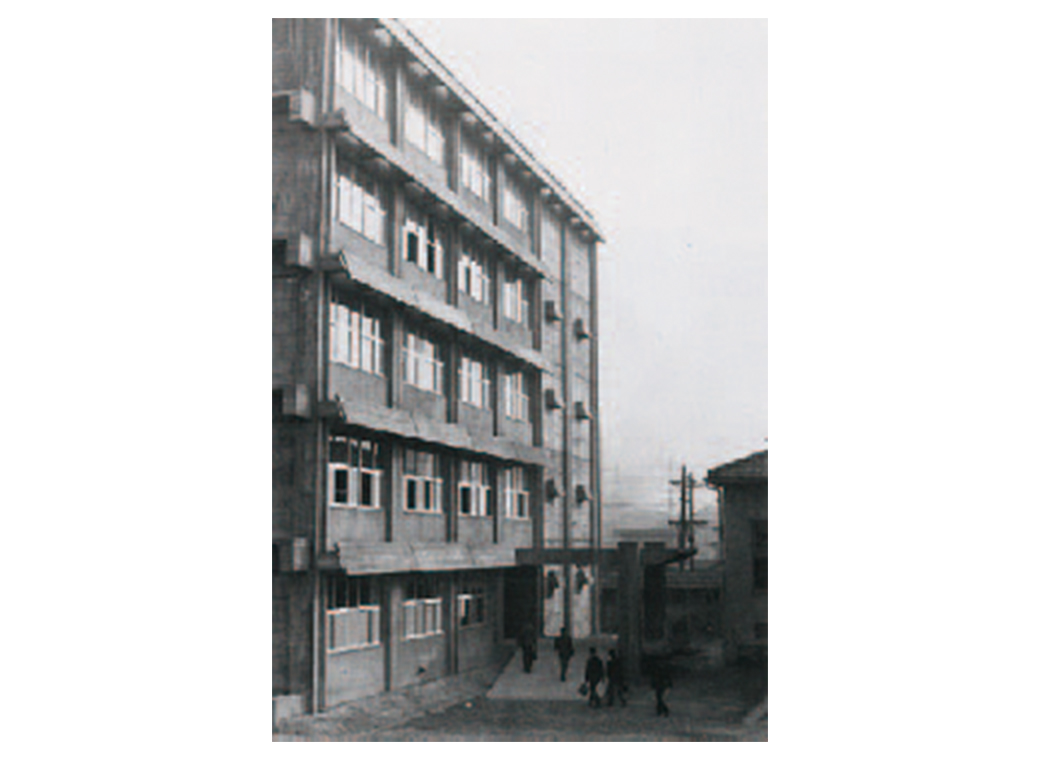

大同工業大学本館

1963年9月30日、大同工業短期大学は、4年制大学への希望が非常に高まってきたことと産業界の要望もあり、4年制の大同工業大学へ切り替えを行いました。専門教育においては講座制、一般教育においても教室制を採用しながら、研究と教育を両立させながら進めました。また、時代に即応して単なる技術者でなく、人間理解と英語の話せる技術者の育成を目指し、心理学実験室とLLを設置しました。

大同工業大学では、当時大自然の中での子弟交流は、工業科社会においては技術への信頼と共に人間信頼への唯一の道であるとし、長野県の白樺に囲まれた施設、木曽駒ゼミナーハウスで交流が行なわれました。昼は学生と大衆団交を、夜はリーダースキャンプを張り、夜を徹して語り合いました。

大同工業大学2号館

大同工業大学3号館

1966

1966年~

教育効果を高め、資質の向上を図る

工高・大学一貫教育計画

1966年~

本学園に短大、ついで大学が設置され、大同工業高等学校から大同工業大学への進学者は年々多くなっていきました。1966年4月22日に開かれた入試反省会の席上で錦織学長から高大で教育上の無駄を省いて教育効果を高めることや高校・大学の入学者資質の向上を図ることが求められ、両校合同の研究会として一貫教育研究委員会を立ち上げました。

委員会によって、答申案は「工高・大学一貫教育計画」としてまとめられ、高等学校・大学の教育課程に一貫性をもたせることや内容的に相互に無駄な重複や間隙をなくし滑らかに発展させること、それぞれの教育課程の各段階にふさわしい変化と特色をもたせること、教育に一層の計画性をもたせること、時代の進展に即応するように努めることなどが盛り込められました。

1979

1979年~

創立40周年記念

大学・高校の共用体育館の建設

1979年~

体育館

1979年、学園創立40周年にあたり、新体育館が建設されました。隣接地域に存在する大同興業株式会社経営のスターボウリング場を買収し、内部改造の上体育館に転用しました。大同特殊鋼株式会社を始めとする一般産業界、他の各界からの絶大なご支援なくしては実現をみることができなかったもので、買収改造費の一部として大同特殊鋼株式会社からは5億円ものご寄付をいただきました。この体育館は講堂を兼ねた大学・高校の共用の施設として完成しました。

1991

1991年~

情報化社会のニーズに対応

大同大学へ改称

1991年~

大同大学

1990年代にはバブル経済崩壊に続く、18歳人口の減少によって、大同工業大学への志願者が減少するという事態が発生しました。それまでは、産業界から高い評価を受けてきた学生と教員のスキンシップを重視した伝統的な技術者教育の継承によって、十分な入学志願者を確保することができていましたが、志願者の減少に伴って、入学者の基礎学力と学修モチベーションの低下は深刻な問題になっていきました。また、教育と同時に教員の研究活動が引き続き奨励され、教員はその両立に苦慮し、必要性は理解していたものの教育改革が難航していました。

1995年には「教育重視型大学への自覚的転換」が全学的に合意され、1996年には学生による授業評価制度がスタートしました。この制度はすべての授業担当教員について、学生が授業評価を行い、印刷公表するという、当時としては画期的なものでした。

一方で情報化社会のニーズに対応するため、2001年に応用電子工学科を電子情報工学科に改組し、翌年これを基に情報学部情報学科を設置しました。同時に情報学科の中に、文理融合コースを設置し、今後の発展に備えることとしました。

2006年にはロボティクス学科の設置を初めとする工学部の改組を行い、産業構造の更なる多様化に必要とされる人材の養成に取り組みました。2008年には、情報学部を理工系の情報システム学科とデザイン要素を取り入れた情報デザイン学科に改組し、2010年には工学部総合機械工学科、2012年には情報学部総合情報学科を設置しました。

このようにデザイン系を含む文系学科を充実させる動きの中で、大学の専門分野のウイングを拡げる方針に基づき、2009年4月、学園の創立70周年の周年事業の一環として、校名を大同工業大学(Daido Institute of Technology)から大同大学(Daido University)へと改称し、現在の姿となっています。

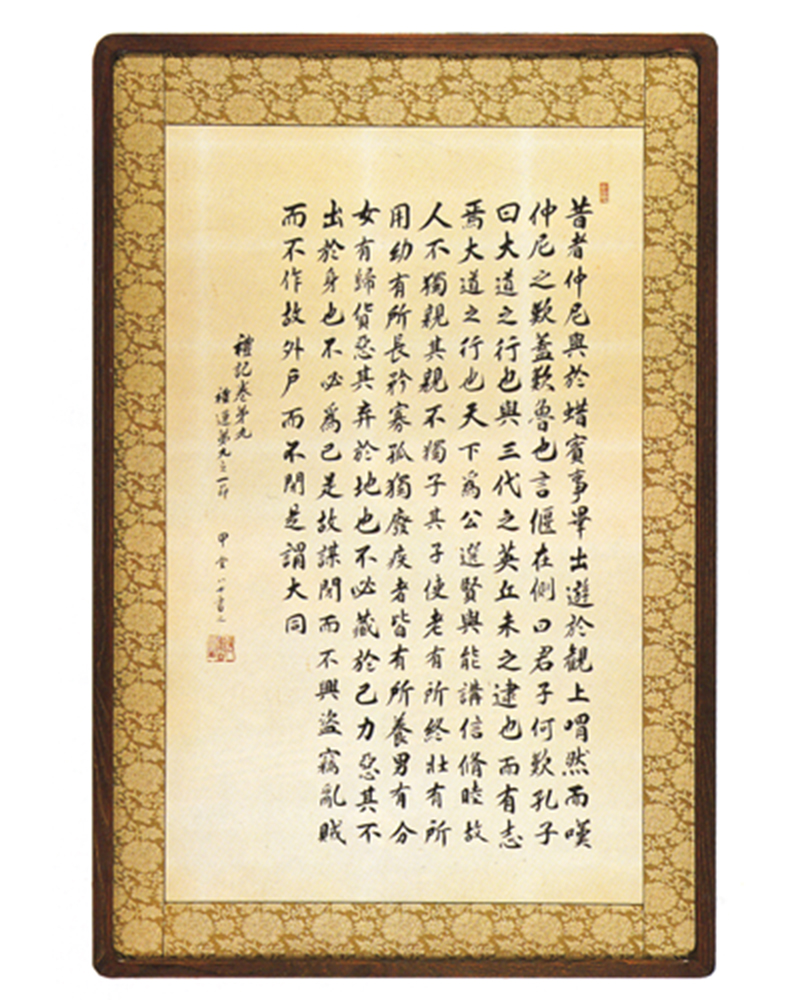

「大同」の原義とその出典

「大同」の理想を象徴する

昔,仲尼(孔子)が,(ある年の暮)蜡祭に招かれ終って祭場を出て,城門の観に登り,(四方を眺めているうちに)「ああ」と,嘆息した。

仲尼が嘆いたのは,魯(の国運)を嘆いたのであろう。

供をしておった言偃(子遊)が,そばから「先生は何を嘆かれますか。」と尋ねた。

仲尼は,大道(最高の政道)の行なわれた古代と,三代(夏・殷・周)の盛代のことを私は見ることは出来ないが,しかし,それを伝えた書物はあると,答えた。

それによれば,大道が行なわれた世では,天下は公とされ人々が賢人を選び有能の者を戴いて,互いに信頼と親睦を深めるよう努めた。

そうした世界では,人々は,ひとりわが親を親とせず,ひとりわが子をのみ子とせず,老人はみな安楽に世を終えることが出来,壮者はみな働く場所があり,幼児はみな成長することが出来,矜寡(老いて妻なく,老いて夫なき)孤独(幼にして父なく,老いて子なき)・廃疾(不具者,長患い)の人々も,みな養護をしてもらうことが出来る。

男は必ず職分を得,女はみな嫁ぎ先を得る。財貨は空しく地に捨て置かれることがなく,ただ一人が死蔵することもない。

何びとも,自ら労力を出すのを惜しむことは許されず,また労働はひとりわが為にのみにはしない。

こうした社会であるから,そこでは(利己的な)才知に用が無く,窃盗や傷害の非行は生ぜず,家に戸締りの必要もない。

これを大同(大合同の社会)という。

礼記巻第九、礼運第九の一節より

沿革

高等学校の沿革

| 1939昭和14年1月 | 財団法人大同工業教育財団を設立 |

|---|---|

| 4月 | 財団法人大同工業教育財団により大同工業学校を開校 |

| 1948昭和23年3月 | 新制高等学校に認可され大同工業高等学校となる |

| 1961昭和36年7月 | 学校法人大同学園と改称 |

| 1962昭和37年4月 | 知多市岡田に知多分校開校 |

| 1973昭和48年4月 | 普通科を増設 |

| 1976昭和51年4月 | 大同高等学校に校名を変更 |

| 1997平成9年3月 | 男女共学になる |

| 2002平成14年4月 | 大同工業大学大同高等学校に校名を変更 |

| 2003平成15年4月 | 名古屋校舎新キャンパス完成 |

| 2004平成16年4月 | 知多分校を名古屋校舎へ統合 |

| 2009平成21年4月 | 大同大学大同高等学校に校名を変更 |

| 大同グランドスポーツコート竣工 | |

| 2024令和6年4月 | 大学キャンパス内のF棟・G棟を校舎として活用開始 |

大学の沿革

| 1962昭和37年4月 | 大同工業短期大学を設置 機械科を置く |

|---|---|

| 1963昭和38年4月 | 電気科を増設 |

| 1964昭和39年4月 | 大同工業大学を設置 機械工学科、電気工学科の2学科を置く |

| 1973昭和48年4月 | 情報処理センターを開設(現、情報センター) |

| 1975昭和50年3月 | 白水校舎竣工 |

| 4月 | 建設工学科を増設 |

| 1983昭和58年7月 | 滝春校舎竣工 |

| 1985昭和60年4月 | 応用電子工学科を増設 |

| 1989平成元年9月 | 新図書館を竣工 |

| 1990平成2年4月 | 大学院工学研究科修士課程を設置 機械工学専攻、電気・電子工学専攻、建設工学専攻の3専攻を置く |

| 1995平成7年4月 | 大学院工学研究科に博士後期課程を設置 材料・環境工学専攻を置く |

| 1999平成11年3月 | 石井記念体育館(大学体育館)竣工 |

| 2000平成12年4月 | 産学連携共同研究センターを開設 |

| 12月 | 滝春校舎新キャンパス竣工 |

| 2001平成13年4月 | 情報機械システム工学科、都市環境デザイン学科を増設 |

| 電気工学科を電気電子工学科に名称を変更 | |

| 応用電子工学科を電子情報工学科に名称を変更 | |

| 建設工学科を建築学科に名称を変更 | |

| 創造製作センター・授業開発センターを開設 | |

| 2002平成14年4月 | 情報学部情報学科を設置 |

| エクステンションセンターを開設 | |

| 2003平成15年4月 | 学習支援センターを開設 |

| 2005平成17年4月 | 大学院情報学研究科修士課程に情報学専攻を設置 |

| 10月 | 燃料電池研究センターを開設 |

| 2006平成18年3月 | 滝春校舎にS棟を竣工 |

| 4月 | 工学部ロボティクス学科を増設 |

| 大学院工学研究科修士課程に建築学専攻、都市環境デザイン学専攻の2専攻を増設 | |

| 2007平成19年4月 | 研究支援センターを開設 |

| 2008平成20年2月 | においかおり研究センター開設 |

| 4月 | 情報学部に情報システム学科、情報デザイン学科を増設 |

| 2009平成21年4月 | 大同大学に校名を変更 |

| 2010平成22年4月 | 工学部に総合機械工学科を増設 |

| 11月 | 滝春校舎にゴビーステージ竣工 |

| 2012平成24年4月 | 情報学部に総合情報学科を増設 |

| 2018平成30年4月 | 総合機械工学科を機械システム工学科に名称を変更 |

| 教育開発・学習支援センターを開設 | |

| 10月 | モータ研究センターを開設 |

| 2020令和2年11月 | 滝春校舎にX棟を竣工 |

| 2021令和3年3月 | 滝春校舎に白水校舎を統合 |

| 2024令和6年4月 | 建築学部建築学科を設置 |